2026.02.06

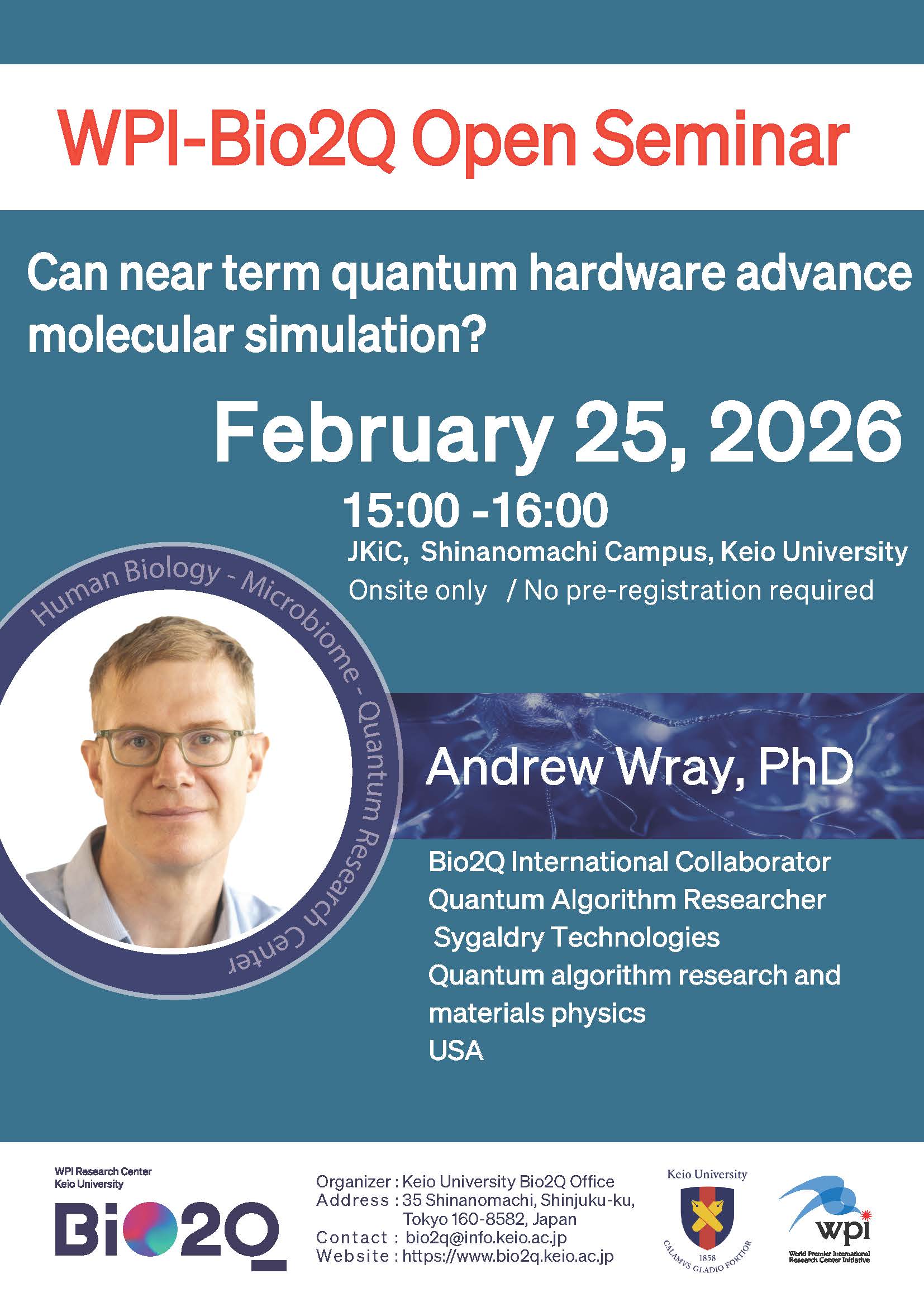

【2/25セミナー】WPI-Bio2Q Open Seminar: Andrew Wray, PhD

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。 慶應義塾関係者の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2026年2月25日 (水) 15:00~1...

続きを読む

2026.01.30

中高生向けブックレットシリーズに新刊2冊が登場:ISSUE 09(金井 隆典 )&ISSUE 10(オルテア サンペトラ )

Bio2Qの研究活動を紹介するデジタル「中高生向けブックレット」シリーズに、新たに2号が加わりました。 ISSUE 09では、金井 隆典 教授 (Bio-1 コア) が、腸・肝臓・脳の複雑な情報伝達を通じて炎症性疾患に立ち向かう研究を紹介しています。 ISSUE 1...

続きを読む

2-1.png)

2026.01.29

WPI-Bio2Qニュースレター「Bio2Q Connect」Vol.2, Issue 13 発行

WPI-Bio2Qは、ニュースレター「Bio2Q Connect」の最新号(Vol. 2, Issue 13)を2026年1月29日に発行いたしました 。 今月号では、シングルセル・マルチオミクスに関する専門的なセミナーレポートから、組織の国際化やDEI(多様性・公平性・包摂性)...

続きを読む

2026.01.28

ポスドクの公募(Nadinath Nillegoda研究室)

Bio2Qでは現在Nadinath Nillegoda研究室のポスドクを募集しています。 生物学(特に幹細胞生物学)、細胞/組織移植生物学、細胞/組織イメージング技術、およびマウスを用いた動物実験の経験を有する方を募集します。 詳細につきましては、以下のリンクよりご確認くださ...

続きを読む

2026.01.19

【SpringX 超学校】生命科学の最前線を学ぶ:3回シリーズの特別オンライン講座を開催

慶應義塾大学 ヒト生物学ー微生物叢ー量子計算研究センター(WPI-Bio2Q)は、ナレッジキャピタルとの共催により、2月6日から全3回のオンライン特別講座を開催いたします。「SpringX 超学校」としてお届けする本シリーズでは、細胞や分子を視る技術の進化とAIなどの最新技術が切...

続きを読む

Bio2Qオープンラボ ラボマネージャー募集

Bio2Q オープンラボでは、安全意識の高いラボマネージャーを募集しております。マルチユーザー型研究施設の日常運営を担当し、安全管理、在庫および試薬管理、機器の保守、新規メンバーの受け入れを主な業務といたします。応募者には研究室運営の実務経験、優れたコミュニケーション能力、日本語...

【セミナー】WPI-Bio2Q 公開セミナー: Dr. Daniel Mucida & Dr. Carolina Lucas (参加対象:慶應義塾関係者)

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。 慶應義塾関係者の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2025年6月25 日(水)14:00-16...

ニュースレター 「Bio2Q Connect」 (Vol. 2, Issue 6)

WPI-Bio2Qニュースレター「Bio2Q Connect」のVol 2, Issue 6を発行しました。 今号の主なトピック: 2025年度初号に寄せて 事務部門長からのご挨拶 新メンバーの紹介 - 桑島 佑太朗 博士、志甫谷 渉 博士、松田 恵子 博士...

【セミナー】Hans Clevers セミナー

2025年5月26日(月)午後4時30分より、慶應義塾 オルガノイド・コンソーシアム(代表: 慶應義塾大学医学部教授 佐藤 俊朗)は、WPI-Bio2Qとの共催で、Hans Clevers博士を招いてセミナーを慶應義塾大学信濃町キャンパス北里講堂にて開催しました。 Han...

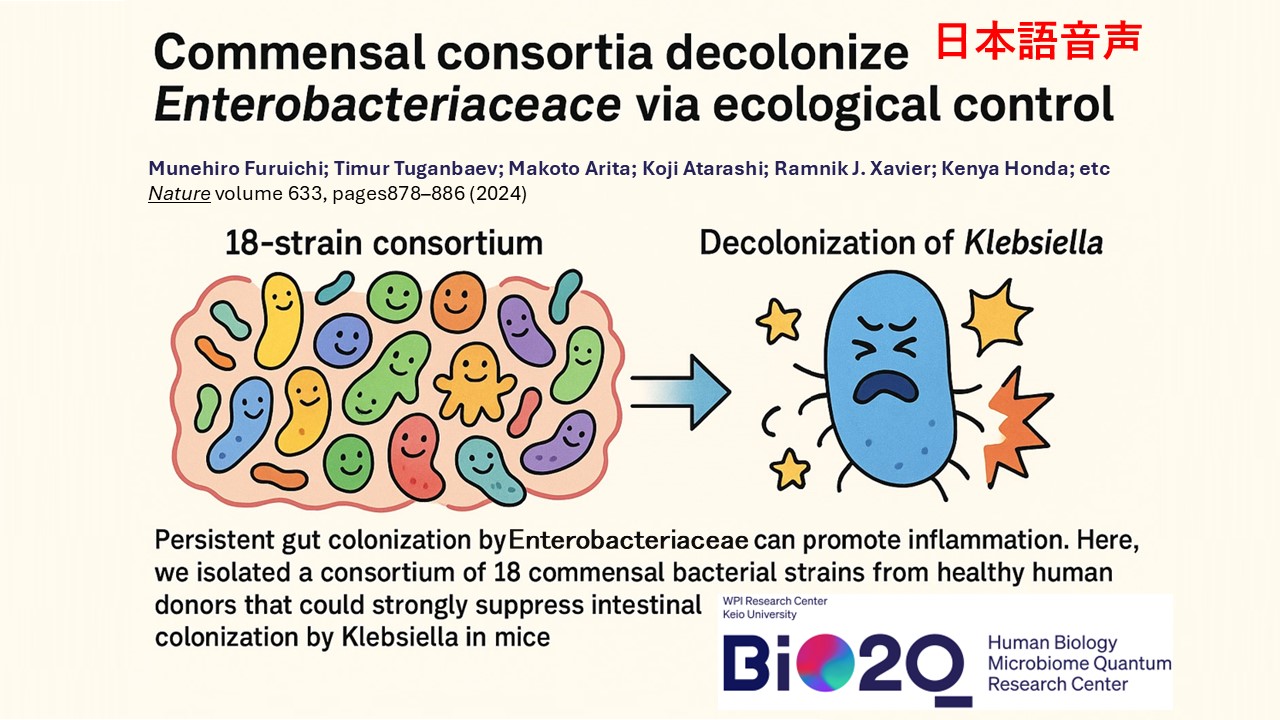

【お知らせ】Bio2Q YouTube チャンネル開設!

Bio2Q YouTube チャンネル開設! → おすすめ動画 「特定の抗生物質耐性感染症に対抗できる可能性を秘めた細菌ミックス」 → ある種の有害な抗生物質耐性腸内細菌に対抗できる可能性のある有望な方法が、慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研...

研究者紹介 - 小嶋 将平 博士

Bio-1コアのJr. PIとして 小嶋 将平 博士が着任しました。 ご挨拶 「この度はBio2Qの一員となることができ光栄です。私の目標は、微生物叢とヒト遺伝情報とを統合的に解析し、ヒト形質の多様性や疾患の素因を明らかにすることです。 私はこれまでウイルス学とヒト...

【セミナー】Hans Clevers セミナー (参加対象:慶應義塾関係者)

Keio Organoid Consortiumは、WPI-Bio2Q との共催で、Hans Clevers セミナーを開催します。 学内の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2025年5月26日(月)16:30 会場 慶應義塾...

【セミナー】WPI-Bio2Q 公開セミナー: Min Xu, Ph.D.

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学–微生物叢–量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催しました。 日時 2025年4月24日 14:00-16:40 場所 慶應義塾大学信濃町キャンパスJKiC1F会議室 ...

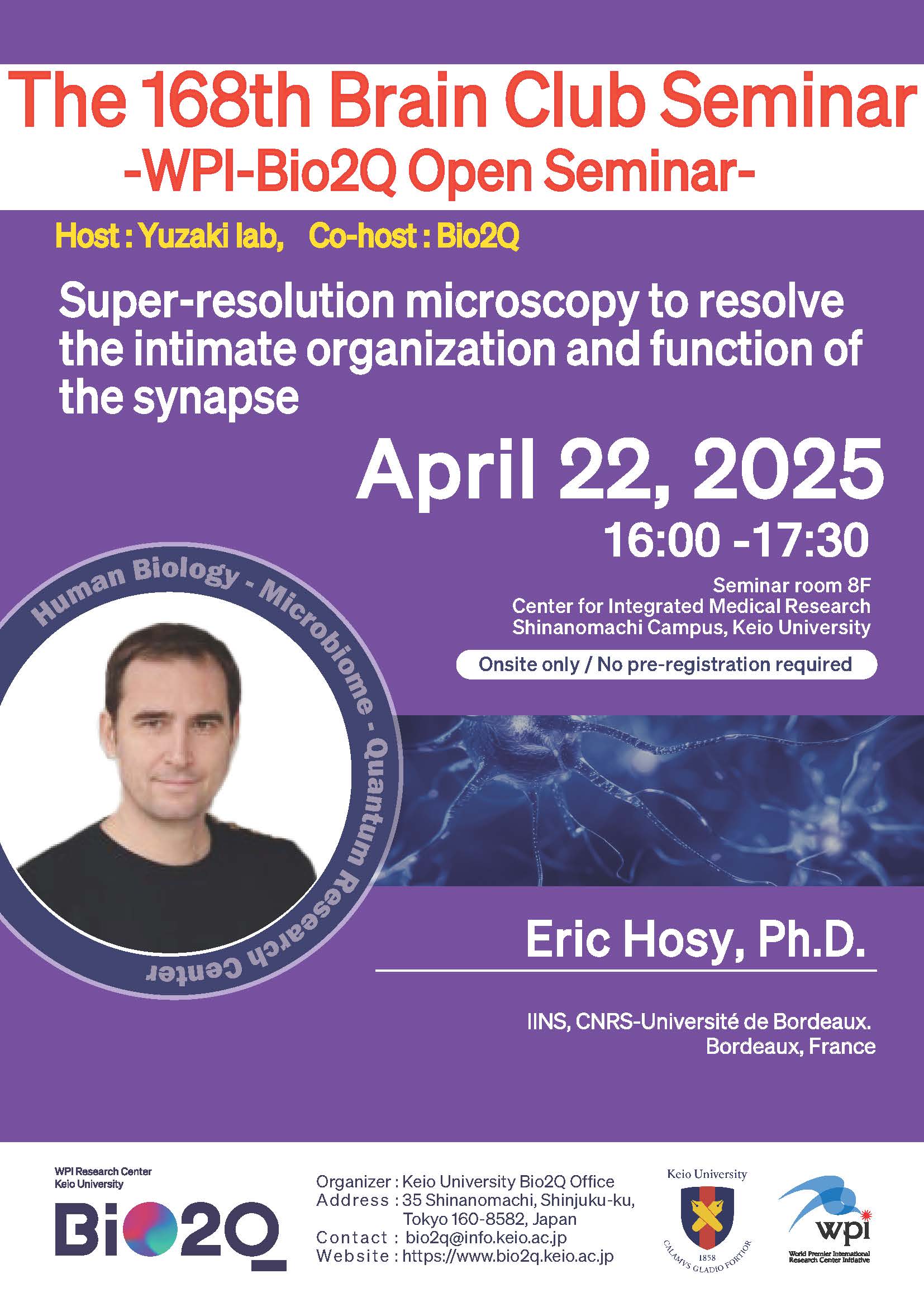

【セミナー】The 168th Brain Club Seminar

Bio2Qの柚﨑研究室では、様々な分野の研究者をお招きし、最先端の講演を聴き、和やかな雰囲気の中でディスカッションを楽しむ「ブレインクラブセミナー」を開催しています。 第168回ブレインクラブセミナーは、WPI-Bio2Q共催にて、以下のとおり開催されました。 ...

WPI-Bio2Q ソーシャルイベント (2025.4.18)

ソーシャルイベントの一環として、WPI-Bio2Q ランチタイムを開催しました。 日時:4月18日(金)12:00-13:00 場所:慶應義塾大学 信濃町キャンパス 総合医科学研究棟 6N4(Bio2Q オープンラボ) WPI-Bio2Qのメンバーや関連する研究者が...

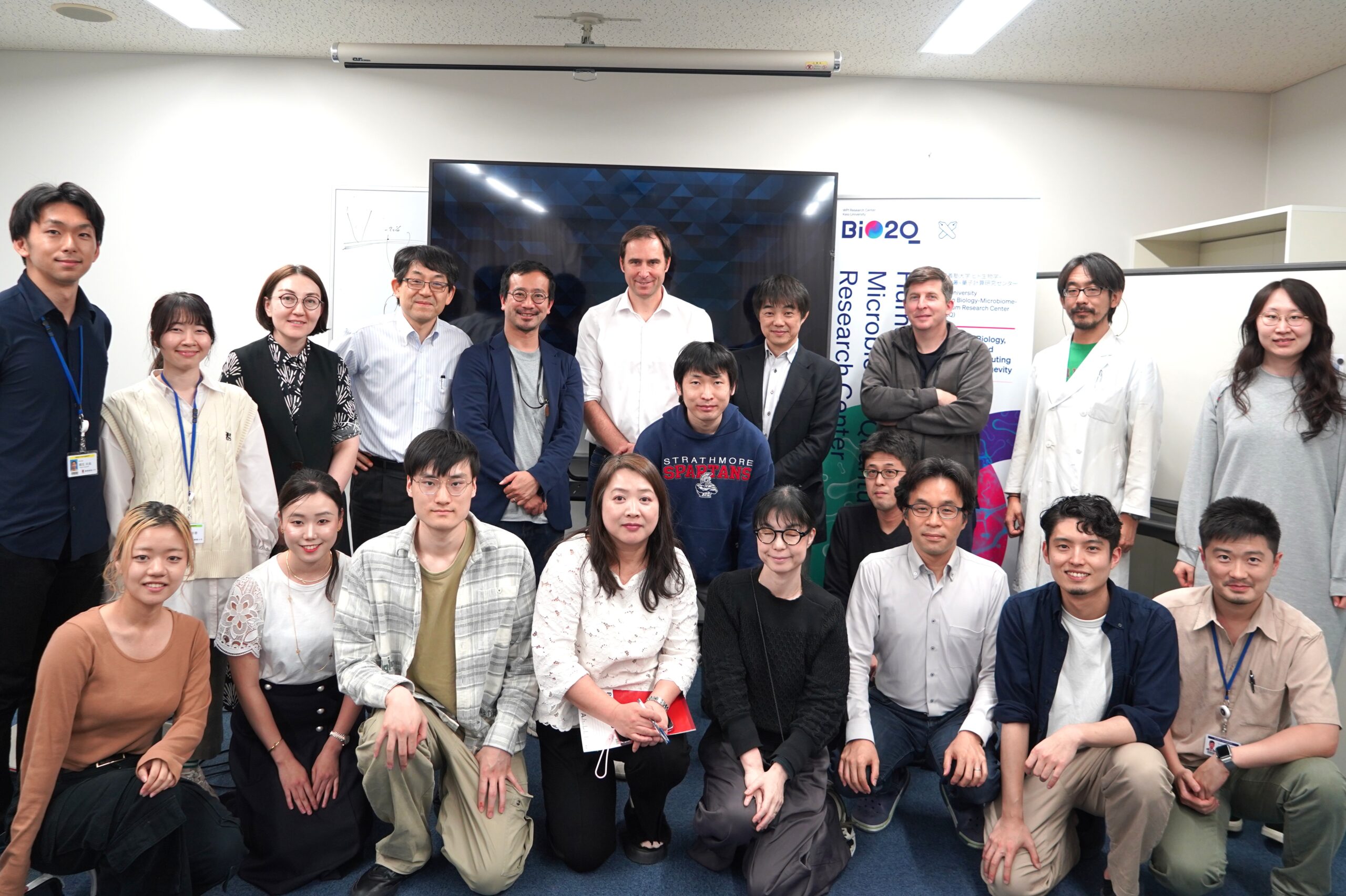

HOPEミーティングの参加者が慶應義塾大学WPI-Bio2Qを訪問しました

第16回 HOPE meeting に参加した若手研究者が、2025年3月13日(木)に慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(WPI-Bio2Q)を訪問しました。参加者は、まず北里ホールで、センター概要、電子顕微鏡施設、研究内容の講義を受け、その後、慶應義塾大学...

小山研究室 臨時職員 募集中

Bio2Qの小山尚彦教授が、現在研究助手(臨時職員)を募集しています。 科学分野の知識(有機化学、生物学、ゲノム解析、医学など)がある方、 Python が使え、LLM(大規模言語モデル)の理解がある理工学部の大学院生、学部生からのご応募をお待ちしております。 公募要項→

【セミナー】WPI-Bio2Q Open Seminar: Min Xu, Ph.D.(参加対象:慶應義塾関係者)

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。 事前申し込みは不要で、学内の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2025年4月24日 14:00...

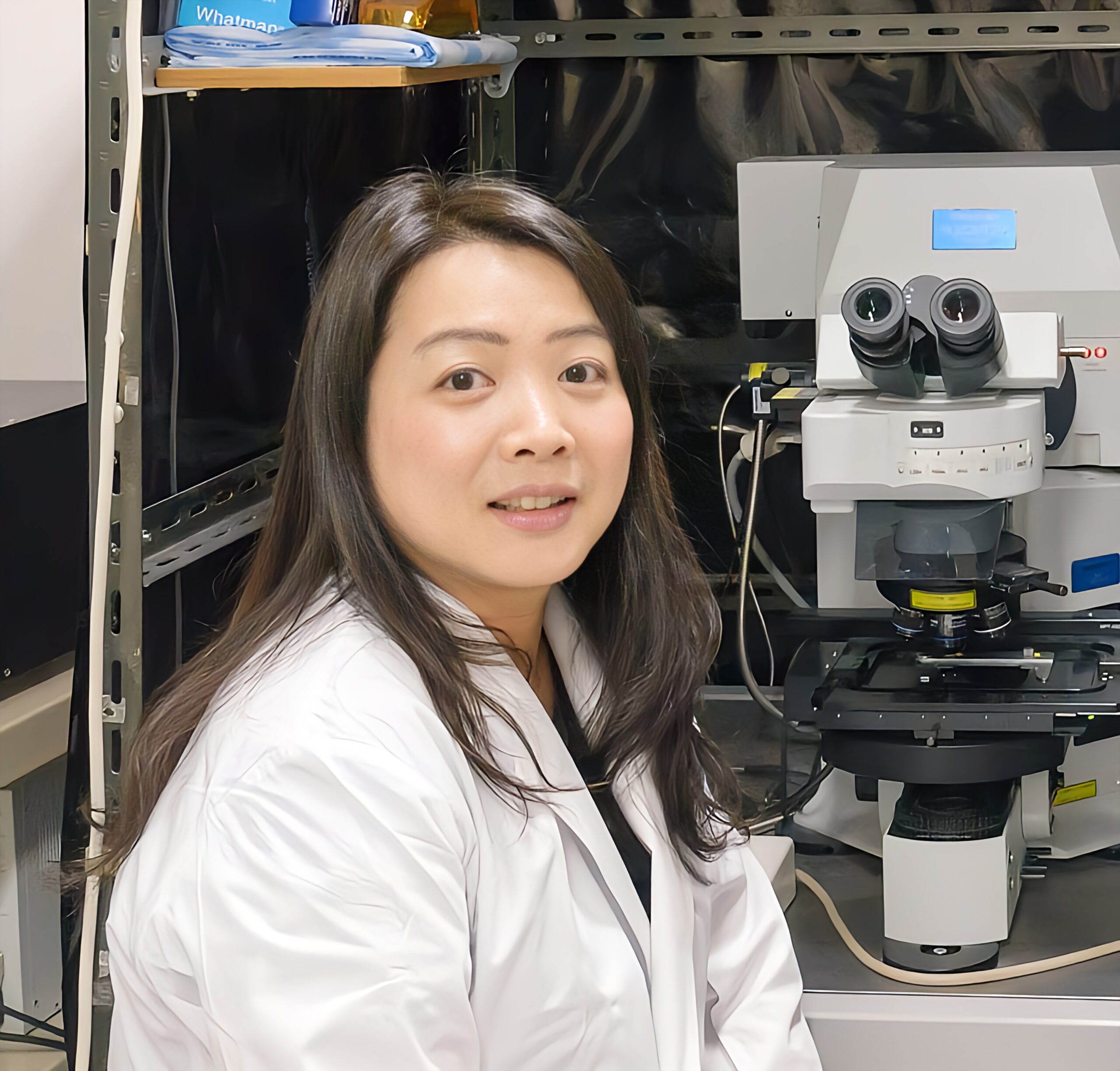

研究者紹介- 松田 恵子 博士

Bio-2コアのJr. PIとして 松田 恵子 博士が着任しました。 ご挨拶 「こんにちは!このたびBio2Qのメンバーとして参加させていただけることを、大変うれしく思っています。 私たちの体内では、さまざまな臓器からの情報が感覚神経や求心性自律神経を通じて、中枢神...

研究者紹介- 桑島 佑太朗 博士

Bio-1およびBio-2コアのポスドク研究員として桑島 佑太朗 博士が着任しました。 ご挨拶 「私は博士課程の間、慶應義塾大学薬学研究科にて有田誠教授の指導のもと、生細胞膜における脂質とタンパク質の動態および時空間的相互作用に関する研究に従事しました。現在は、分泌分子を...

【セミナー】The 168th Brain Club Seminar (参加対象:慶應義塾関係者)

柚崎研究室では、各分野で活躍されている研究者をお招きして最先端のお話を聴くとともに、自由な雰囲気の中で討論を楽しむ、という趣旨のもとで「Brain Club Seminar」を開催しています。第168回はWPI-Bio2Qと共催で、以下のとおり開催します。 事前申し込みは不要で...

【セミナー】WPI-Bio2Q Open Seminar: Yasumichi Arai, Ph.D.(参加対象:慶應義塾関係者)

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。事前申し込みは不要で、学内の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2025年4月15日(火) 16...

新しい「中高生向け小冊子」シリーズを刊行しました

2025年4月1日、Bio2Qの研究活動を紹介する「中高生向け小冊子」シリーズのISSUE 07(Qコア長 田中宗)を刊行しました。 英語版と日本語版があります。バックナンバーとあわせて、ご一読ください。 >>中高生向け小冊子シリーズの閲覧・ダウンロードはこち...

ニュースレター 「Bio2Q Connect」 (Vol. 2, Issue 5)

WPI-Bio2Qニュースレター「Bio2Q Connect」のVol 2, Issue 5を発行しました。 今号の主なトピック: 第3回 慶應義塾大学 WPI-Bio2Q 国際シンポジウム 開催報告 新メンバーの紹介ーDr. Joaquim Caner ...

第3回 慶應義塾大学 WPI-Bio2Q 国際シンポジウム

第3回 慶應義塾大学 WPI-Bio2Q 国際シンポジウム が、「健康長寿のための、生物学、マイクロバイオーム、免疫学の融合」と題して、2025年3月6日と7日の二日間にわたり、信濃町キャンパス内の「近代日本医学の父」と称される北里柴三郎の名を冠した北里ホールで、現地参加限定で開...