お知らせ

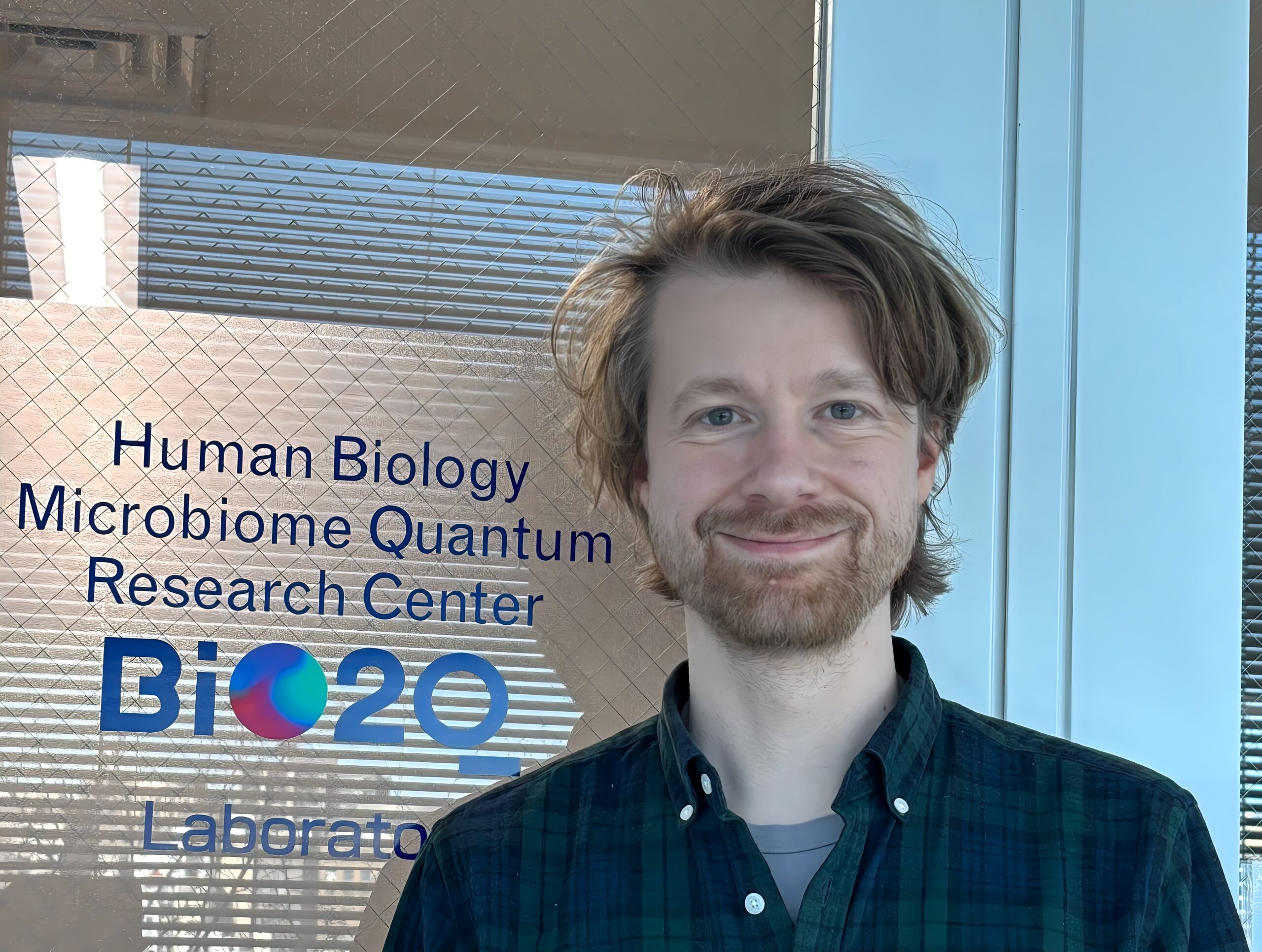

研究者紹介 – Dr. Daniel Richard Mende

2025年2月14日

Dr. Mende

Credits: WPI-Bio2Q

Bio-1コアのPIとしてDaniel Richard Mendeが着任しました。

ご挨拶

「私の研究は、ヒトマイクロバイオームを構成する微生物群集の仕組みと、宿主および環境との相互作用を理解することを目標としています。この目標を達成するため、計算ツールを用いて、大規模なオミクスデータの処理・解析を行っています。研究対象は、遺伝子機能や進化レベルから、微生物群集全体の相互作用に至るまで、多岐にわたります。

ドイツ・ハイデルベルクの欧州分子生物学研究所(EMBL: European Molecular Biology Laboratory)での博士課程では、新しいツールやデータベースを開発し、それらを活用してマイクロバイオームを分析・理解する研究を行っていました。研究の中心はヒトマイクロバイオームですが、ポスドク時代に取り組んだ海洋微生物群集の研究を通して学んだ、生態学的・生理学的な考え方も多く取り入れています。

Bio2Qに着任する前は、アムステルダム大学医療センター(Amsterdam University Medical Centers)で計算生物学研究グループを率い、オランダ、ガーナ、ザンビアなど、由来が異なるコホートから得られたメタゲノムシーケンスデータの解析に取り組んでいました。特に、抗生物質使用がマイクロバイオームに与える影響の解明は、アムステルダムでの研究の重要なテーマでした。

Bio2Qでのビジョンは、(メタ)ゲノミクス、メタボロミクス、(メタ)トランスクリプトミクスなどのマルチオミクスデータを、微生物の特性、進化の視点、メカニズムに基づく知識と統合し、健康と疾患におけるマイクロバイオームの機能をより深く理解することです。この研究は、遺伝子・ゲノム・分子のアノテーションから始まり、機械学習やAIを駆使して、大規模データを統合・解析し、異なるコホートや研究レベルを横断して進めていきます。

この挑戦は、学際的なチームによってこそ実現できるものです。私はBio2Q内の多様な分野の研究者と協力し、この目標を達成したいと考えています。また、私たちの研究成果をBio2Q内だけでなく、広範な研究コミュニティとも共有し、マイクロバイオーム研究のさらなる発展を促進していきたいと考えています。

私たちは成長中の研究グループです。最先端のマイクロバイオーム研究に興味を持つ新しいポスドクおよび大学院生を歓迎いたします。」

ニュースをさらに見る:

【2/26 セミナー】WPI-Bio2Q Open Seminar: Carys Williams, Ph.D.

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。慶應義塾関係者の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2026年2月26日 (木) 16:00~17:00...

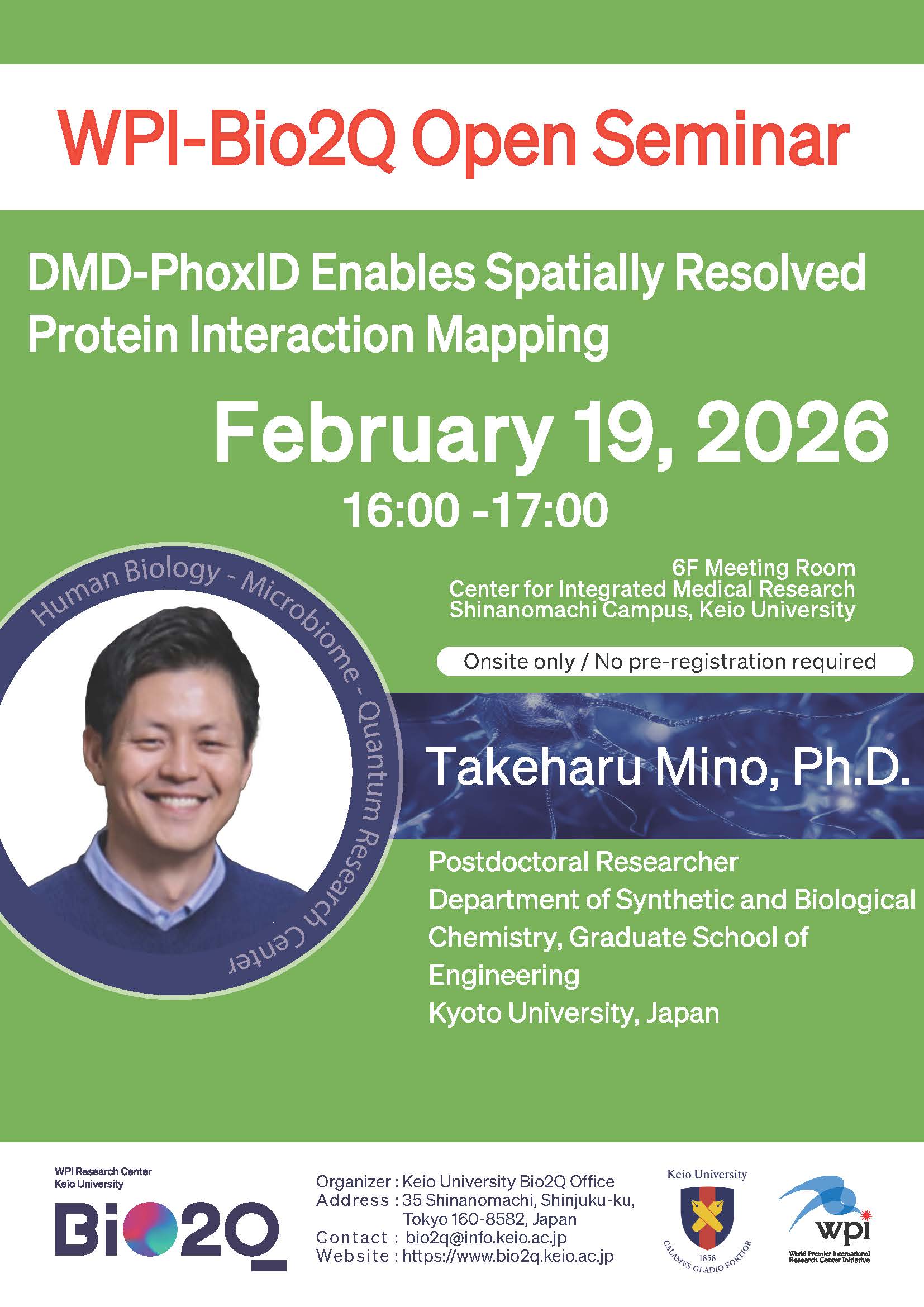

【2/19 セミナー】WPI-Bio2Q Open Seminar: Takeharu Mino, Ph.D.

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。慶應義塾関係者の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2026年2月19日 (金) 16:00~17:00...

【3/31 セミナー】WPI-Bio2Q Open Seminar: 第173回BRAIN CLUB ミニシンポジウム

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。慶應義塾関係者の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 第173回BRAIN CLUB ミニシンポジウム 慶應義塾大学...

【イベント報告】学びの最前線へ:東京学芸大学附属高等学校の生徒がWPI-Bio2Qを見学

2026年2月5日(木)、東京学芸大学附属高等学校の1年生25名が慶應義塾大学信濃町キャンパスを訪れ、科学見学実習が行われました。 冒頭、柚﨑通介特任教授と武林亨医学部長による歓迎の挨拶に続き、サンペトラ・オルテア特任教授よりWPI-Bio2Q(ヒト生物学-微生物叢-量子計...

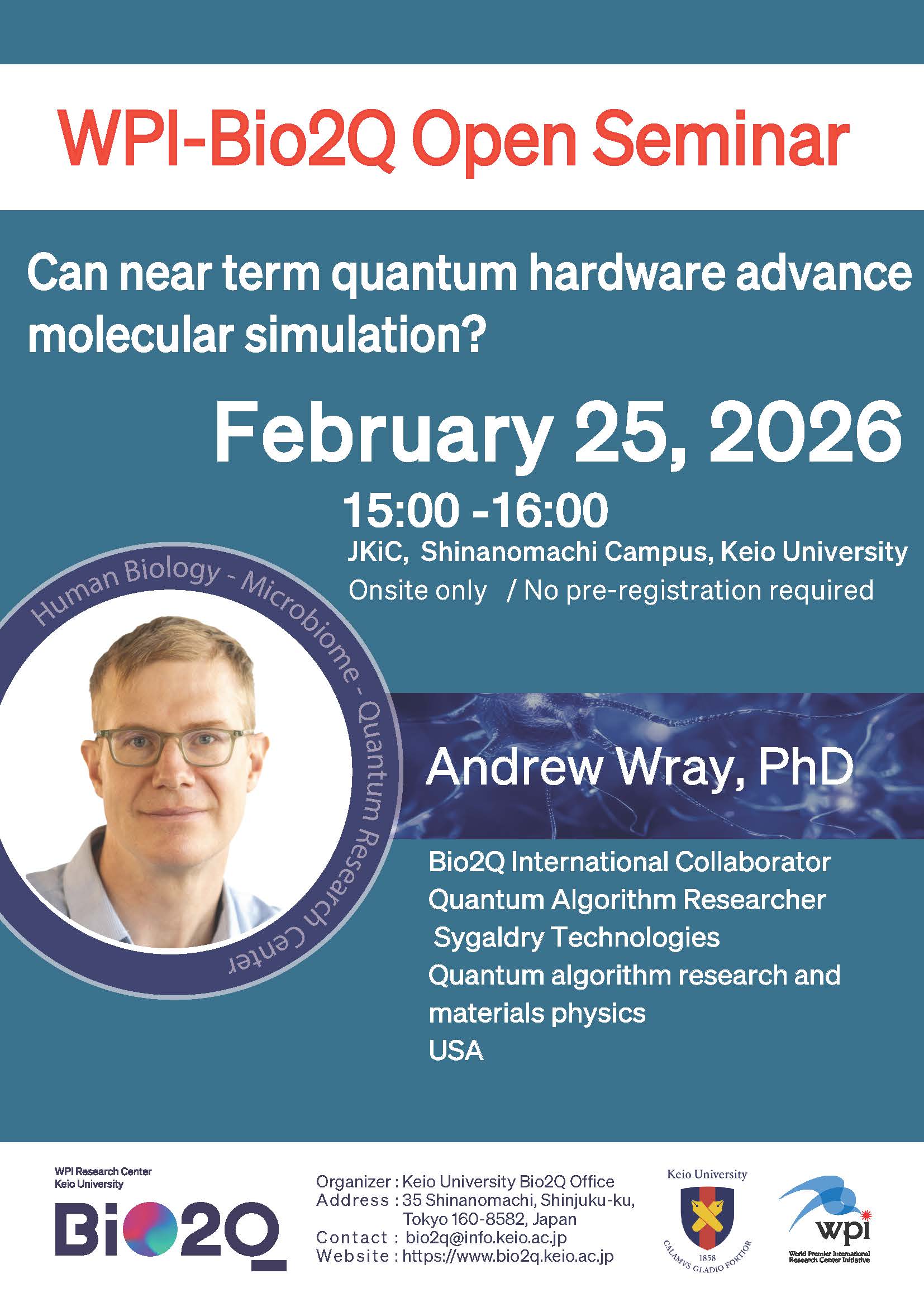

【2/25セミナー】WPI-Bio2Q Open Seminar: Andrew Wray, PhD

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。 慶應義塾関係者の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2026年2月25日 (水) 15:00~1...