お知らせ

研究者紹介 – Dr. Leonie Brockmann

2025年6月18日

Dr. Leonie Brockmann

Credits: WPI-Bio2Q

Bio – 1 コアのJr. PIとして、Dr. Leonie Brockmannが着任しました。

ご挨拶

「腸管免疫システムは驚くべきバランス調整を保っています。常在微生物に対する寛容性を維持しながら、病原体に対しては警戒を怠らないのです。この平衡が崩れると、腸管の炎症は局所にとどまらず、全身性炎症を引き起こし、代謝性疾患を悪化させ、さらには神経疾患にも影響を与える可能性があることが増え続ける証拠によって明らかになっています。私の研究は、腸管免疫における宿主-微生物間の相互作用を媒介する分子シグナルを特定することに焦点を当てており、長期的な目標は、これらの知見を腸管内外の炎症性疾患の治療法に変換することです。

University of Hamburgでの博士課程において、私は腸管微小環境で免疫抑制性Tr1細胞を誘導・維持する重要なシグナルを同定し、免疫寛容の基本的なメカニズムを明らかにしました。Columbia Universityでのポスドク研究では、驚くべき微生物の影響を発見しました。特定の常在細菌が腸管のエフェクターT細胞に抗炎症運命を指示できるのです。

これらの発見は、「免疫細胞の運命決定を支配する微生物代謝産物と宿主由来シグナルを定義し、これらの分子対話が寛容性と炎症のバランスをどのように形成するかを解明する」という、私のBio2Qでの現在の研究の方向性の動機となっています。腸管免疫寛容プログラムの可塑性をマッピングすることで、それらの破綻が局所的および全身的免疫病理にどのように寄与するかを明らかにすることを目指しています。最終的に、これらの知見は、腸管免疫を精密に調節することを目的に設計された標的型微生物介入法の開発を推進し、基礎的なメカニズムの発見と治療への応用との橋渡しとなるでしょう。

私の研究は、画期的発見は学問分野と文化の交差点で生まれるという信念に基づいています。ドイツ、アメリカ、そして現在日本で研究を追求してきた中で、多様な視点が発見を加速させることを目の当たりにしてきました。Bio2Qでは、分野を越えた協力を通じて、局所的な腸管環境から全身システムまで、宿主-微生物相互作用を活用して免疫の健康を促進するという、生物医学における最も興味深い研究の最前線の一つに取り組むことを期待しています。」

ニュースをさらに見る:

【セミナー報告】WPI-Bio2Q 公開 Seminar: Carys Williams, PhD

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催しました。 2026年2月26日(木)16:00~17:00 会場:慶應義塾大学信濃町キャンパス総合医科学研究棟3階会議室 講演...

【セミナー報告】WPI-Bio2Q Open Seminar: Andrew Wray, PhD

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催しました。 日時: 2026年2月25日 (水) 15:00~16:00 会場:慶應義塾大学信濃町キャンパス JKiC 1F 会議室 ...

【セミナー報告】WPI-Bio2Q 公開セミナー: Takeharu Mino, PhD

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催しました。 2026年2月19日(木)16:00~17:00 会場:慶應義塾大学信濃町キャンパス総合医科学研究棟6階会議室 講演...

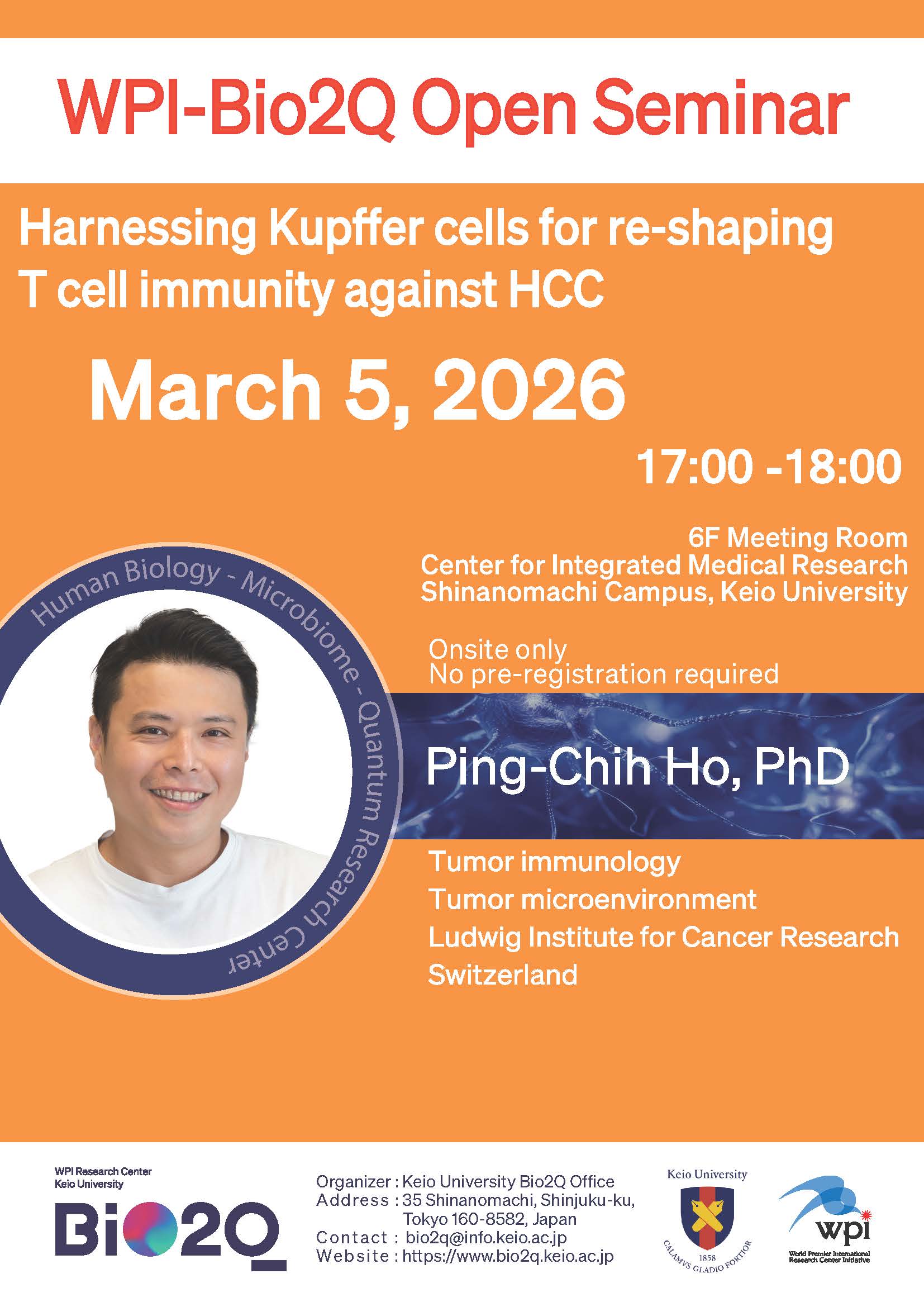

【3/5 セミナー】WPI-Bio2Q Open Seminar: Ping-Chih Ho, PhD

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。 慶應義塾関係者の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2026年3月5日 (木) 17:00~18...

【2/26 セミナー】WPI-Bio2Q Open Seminar: Carys Williams, Ph.D.

世界トップレベル研究拠点(WPI)慶應義塾大学ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター(Bio2Q)は以下のとおり公開セミナーを開催いたします。慶應義塾関係者の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 日時 2026年2月26日 (木) 16:00~17:00...